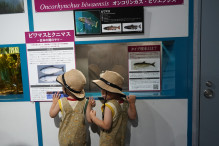

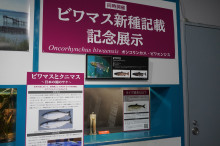

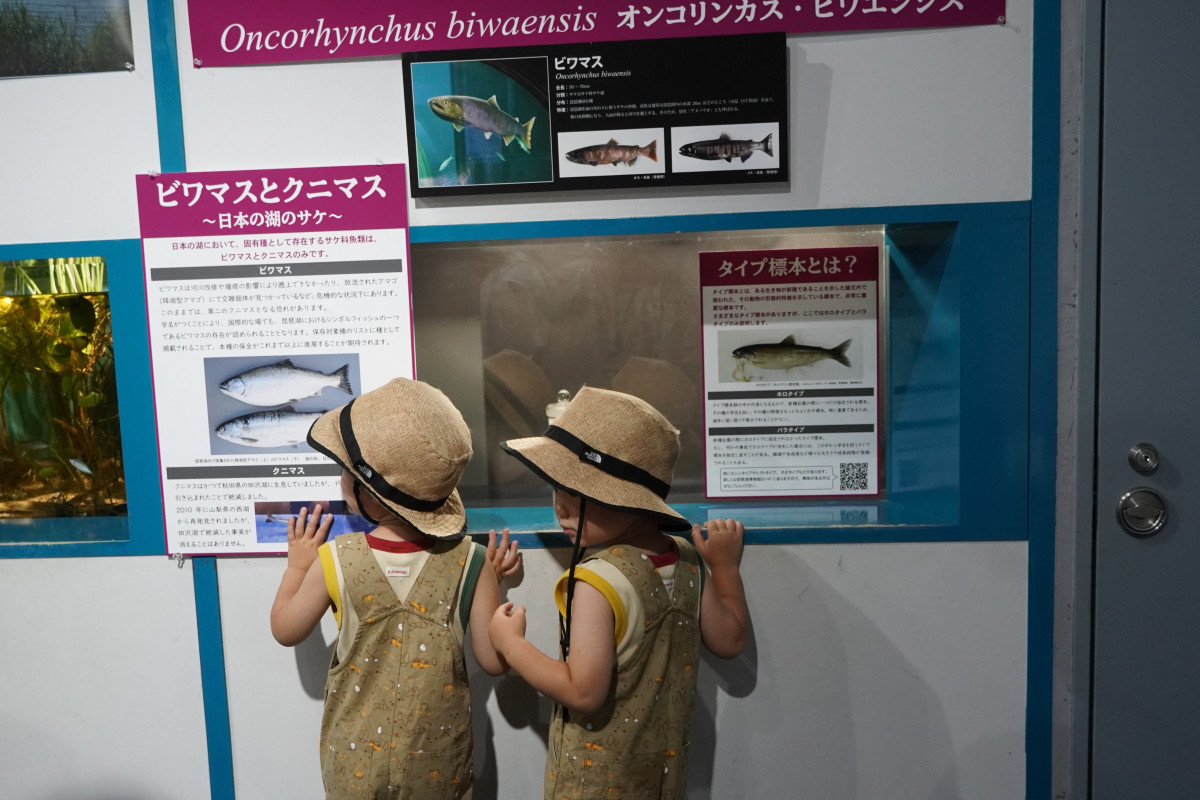

新たに学名が付けられた琵琶湖の固有種「ビワマス」のホロタイプ標本の展示が7月19日、琵琶湖博物館(草津市下物町)で始まった。

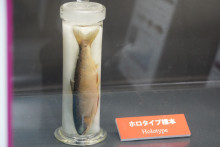

琵琶湖博物館の特別研究員・藤岡康弘さんらの研究グループが6月21日、ビワマスに「オンコリンカス・ビワエンシス」という新たな学名を付けたことを国際学術誌「イクチオロジー リサーチ」で発表。ビワマスは新種登録された。これを記念し、新種登録に使ったタイプ標本から選んだ代表となるホロタイプ標本を8月3日までの期間限定で水族企画室に展示している。

同博物館学芸員の田畑諒一さんは「ホロタイプ標本は世界に1つだけ。今後は琵琶湖博物館で保管するが、展示の予定はないので、今回の展示が最初で最後。学名が付いたことで国際的に新種として認められ、保全が進むことを期待している」と話す。

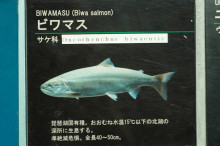

ビワマスは江戸時代に書かれた「湖中産物図証」にも北国のカワマス(サクラマス)とは異なると記されており、学術的にも一般にも琵琶湖の魚として認識されてきた。タイプ標本を巡っては、1925(大正14)年に米国の魚類研究者が「オンコリンカス・ロヅラス」の学名で新種登録した時に使いビワマスとみなされてきたタイプ標本を1990(平成2)年木村清朗さんがビワマスの標本ではないと指摘。以降、ビワマスには学名がない状態が続いていた。

2010(平成22)年から藤岡さんと京都大学の中坊徹次さんが中心となり、ビワマスに学名を付ける研究がスタート。遺伝子分析を専門とする琵琶湖博物館の特別研究員桑原雅之さんに田畑さんや摂南大学の福家悠介さんも加わり、遺伝子を分析。近縁種のサクラマスやサツキマスと異なる種であることを明確にし、新たな学名を付けた。

同博物館の開館時間は9時30分~17時。月曜休館。入館料は、大人=840円、大学生=470円、高校生以下無料。水族企画室に隣接するトンネル水槽では、生きたビワマスも展示している。