大津百町百福物語 Vol.25 松田魚伊商店「若鮎木の芽煮」

大津が生み出した素材、歴史、文化、技術などに深く関わりを持つものを中心に「高い品質である」と認められた食品と工芸品を大津商工会議所が「大津百町百福物語」ブランドとして認定しています。

2015(平成27)年に大津商工会議所が始め、現在までに55点が認定を受けています。

びわ湖大津経済新聞では、地元で愛される「大津百町百福物語」認定商品に携わる人にスポットを当て、特集記事を公開していきます。

日本酒にも合う「若鮎の木の芽煮」

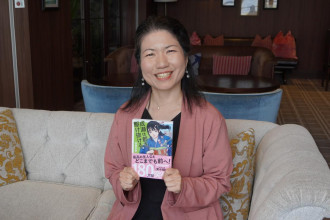

第25回は松田魚伊商店(大津市西の庄)の「若鮎(あゆ)木の芽煮」です。

アユの大きさに合わせてブレンドを変えるという特製の本醸造しょうゆと木の芽で5~6センチの琵琶湖の「若鮎」を炊き上げます。原材料は、アユ、しょうゆ、清酒、砂糖、木の芽のみ。松田魚伊の松田淳さんは「しょうゆがのりにくい時は、二段仕込みのしょうゆを足します。水あめを使わない分、しょうゆで照りを出しますが、味が濃くなりすぎないように注意しています」と話します。

日本酒との相性がよく、日本酒とセットにしてギフトにする人もいるそうです。

琵琶湖のアユ

琵琶湖のアユが「若鮎」と呼ばれるのは6~8月のみ。1月に水揚げされる稚魚の「氷魚(ヒウオ)」よりも大きく、身が締まり、アユ独特のほろ苦さも感じられるようになります。

琵琶湖のアユはプランクトンを食べて育ち、成魚でも10センチほどにしかなりませんが、その中でも6~8月に水揚げされるアユは「若鮎」と呼ばれ、主につくだ煮にされます。

6月から琵琶湖で始まる「すくい網漁」は、船首に大きな網を付け、アユの群れを見つけたら船を突進させて網ですくい上げる漁法です。

アユの漁獲量は年々減少し、2023年は6月の漁解禁後、6月後半にはアユが網にかからなくなったそうです。今年は年明けの氷魚のシーズンに例年の2%ほどしか水揚げされず、漁師からは「船の燃料が高く、対価が合わない」との声がありました。松田さんは「気温が上昇し、アユの産卵の時期が遅れて年明けの氷魚の漁の季節に間に合わなかったのか、暑すぎてふ化する前に死んでしまったのか分からないが、数が減っている上に、すくい網漁はアユが水面近くに上がって来ないと取れない。琵琶湖の水面の温度が高くて上がって来ないのかもしれない」と危惧します。

江戸時代から続く湖魚料理の老舗

松田魚伊は江戸末期の文化文政時代から現在の場所に店を構えています。琵琶湖の埋めたてが進む前は店の裏に琵琶湖があり、裏口に船が着いて魚を降ろしていたそうです。今でも鮮度を保つために船上で氷締めしたアユが店に届くとすぐに調理します。松田さんは「船から『何キロ入った』と連絡があったら、分量に合わせてすぐに炊ける準備をします。鮮度が落ちると炊いたアユの腹が割れてしまう。手の熱でも弱るほど繊細」と話します。

店頭には、若鮎木の芽煮のほかにも、モロコのつくだ煮や滋賀県の郷土料理「えび豆」などの川魚料理が並びます。

「子どもたちにも食べてもらいたい」と「えび豆のキッシュ」や食べやすい「うなぎの焼きおにぎり」も販売しています。松田さんは「アユやモロコのつくだ煮は子どもにはなじみがないかもしれないが、甘いえび豆が入った和風のキッシュや焼きおにぎりで湖魚料理を知ってもらうきっかけになれば」と期待します。

「若鮎木の芽煮」などの川魚料理は、松田魚伊商店の店頭とオンラインショップ「BIWA CITY」で購入できます。

松田魚伊商店

大津市西の庄10-29

077-522-2352

営業時間 9時~18時

日曜定休

取材・文=山中輝子