MLGs案内人特集Vol.1「現場から伝えるMLGs」田口真太郎さん

琵琶湖を切り口にした滋賀県版SDGs「Mother Lake Goals(MLGs)」。びわ湖大津経済新聞では、MLGsの目標を地域に根づかせ、学びの入り口をつくる役割を担う「MLGs案内人」を紹介します。

MLGs案内人特集の1回目は成安造形大学(大津市仰木の里東4)で初年次教育を担当し、「コミュニケーション×グラフィックス」を教える田口真太郎さんを紹介します。

MLGsは、「琵琶湖」を切り口とした2030年の持続可能社会へ向けた目標(ゴール)です。13のゴールが設定されています。

ゴール1 清らかさを感じる水に(湖・川の水質を守り、澄んだ水を維持する)

ゴール2 豊かな魚介類を取り戻そう(在来の魚介類資源を増やす)

ゴール3 多様な生き物を守ろう(生物多様性や生態系のバランスを取り戻す)

ゴール4 水辺も湖底も美しく(河川・湖岸・湖底のごみを減らし、水辺景観を整える)

ゴール5 恵み豊かな水源の森を守ろう(水源となる森林を守り、持続可能な森林づくり)

ゴール6 森川里湖海のつながりを健全に(生きものが移動できる環境を確保する)

ゴール7 びわ湖のために温室効果ガスの排出を減らそう(家庭・企業の温室効果ガス排出を削減)

ゴール8 気候変動や自然災害に強い暮らしに(豪雨・渇水・地球温暖化などへの備えを進める)

ゴール9 なりわい・産業に地域の資源を生かそう(地元の自然資源を活用した製品・サービスを促進)

ゴール10 地元も流域も学びの場に(環境・歴史・暮らしを学ぶ機会を増やす)

ゴール11 びわ湖を楽しみ愛する人を増やそう(レジャー・エコツーリズムなどを通じて、びわ湖を楽しむ人を増やす)

ゴール12 水とつながる祈りと暮らしを次世代に(暮らしや食文化を次世代へ継承する)

ゴール13 つながりあって目標を達成しよう(年齢・地域などが異なる人々がつながり、協力する)

MLGs案内人として高校生や大学生をフィールドへ導いているのが、成安造形大学で「コミュニケーション×グラフィックス」を教える田口さんです。現場へ通い、川や森、企業の取り組み、地域の人びとの声に触れ、MLGsを広める活動をしています。田口さんは「琵琶湖を学ぶことは、暮らしや社会の見え方が変わる体験」だと話します。

田口さんは、地域づくりや商店街活性化に長く携わってきました。近江八幡市では2013(平成25)年からまちづくり会社のマネジャーを務め、地域企業・行政との連携、観光商品の企画、イベント運営など多様なプロジェクトに関わってきました。

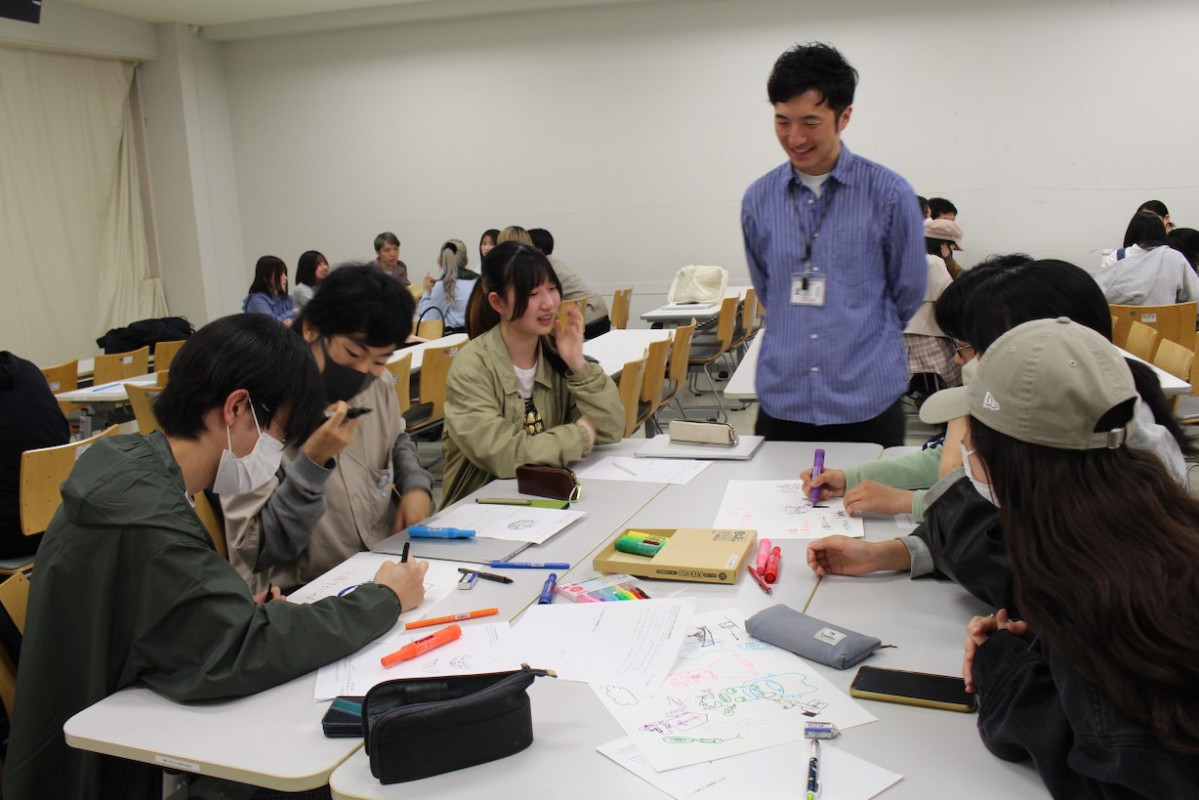

大学では1年生向けに「伝わるコミュニケーション」をテーマに授業を担当。学生は会議の内容を絵で整理する「グラフィックレコーディング」に取り組み、地域との協働やグループワークを通して社会で必要な対話力を磨いています。

「美大生は絵が得意でも、人と対話するのは苦手な学生も多い。だからこそ『描いて伝える』を軸に、社会とつながる力を育てたい」と田口さんは話します。

MLGs案内人に就任したのは約3年前。滋賀経済同友会で水・環境をテーマにした研究会が立ち上がった際、コーディネート役として関わったことがきっかけでした。

「学生を連れていくなら、まず自分が知らないといけない」と考えた田口さんが訪れたのは、愛知川上流・永源寺近くの魚道づくりの現場でした。

石を積み上げて魚が遡上できる段差を作る作業。水位も流速も不安定な川での作業は簡単ではありませんでした。「現場の大変さ、動いている人の思いは、行かないと分からない。取り組んでいる人の顔が浮かぶようになると、学生への説明が具体的になる」と話す田口さん。

田口さんが現場で実感したのは、「琵琶湖の課題の出発点は森にある」ということでした。「今年のビワマスは特に不漁。産卵できる川が減っているうえ、森の荒れで水質が落ち、稚魚が育ちにくくなっています。森林の保水力低下は豪雨時の濁りや土砂流入を増やし、魚の産卵環境を壊す」と琵琶湖の問題の原因が上流にあることを実感しました。

琵琶湖の問題は山から始まっていることに気づいた企業は森づくりを始めています。

地酒「七本槍(やり)」などを造る冨田酒造(長浜市)は、酒づくりの要である水の源流に注目し、井戸の水がどの山から来ているかを調べたうえで山林保全に乗り出しています。和菓子店「たねや」(近江八幡市)は工場で使う伏流水を守るため、社員教育として水の循環を学ぶ取り組みを始めています。

水源から川、湖までを一体で捉えるMLGsの考え方が企業活動にも生かされています。

田口さんの専門はコミュニケーションデザイン。プロジェクトに参加する学生は、現場で得た知識や課題をワークショップ、カードゲーム、ポスター、映像など、さまざまな形で表現しています。

田口さんは「美術大学の学生は、複雑な話を形にすることが得意。深く掘り下げて、伝わる形に変えることができます。学生のアウトプット力を地域課題解決に結び付けたい」と話します。

産学連携での商品開発にもMLGsを反映させています。成安造形大学の学生が「たねや」と和菓子「近江八景」を共同開発。琵琶湖岸の景勝地8カ所をイメージした和菓子を作りました。

田口さんは「近江八景を見て回り、歴史を学び、琵琶湖の保全の取り組みにまで踏み込んで和菓子を作りました。水をテーマとするたねやの新店舗『LAGO大津』にふさわしい和菓子ができました」と振り返ります。

「琵琶湖の環境保全については、これをすれば正解というものがない」と話す田口さん。「できることは全てやろうと思っています。まずは琵琶湖の魚を食べる、滋賀の地酒を飲むというような身近なところから始めて、商品選ぶ時もMLGsを意識して選ぶ」と話します。

田口さんは今も魚道づくりや森の保全活動などの現場に足を運んでいます。「湖も川も山も、人の暮らしも全部つながっている。そのつながりを実感として伝えられる案内人でありたい。学生たちが社会と出合うきっかけをこれからもつくりたい」と話します。

取材・文:山中輝子

写真提供:田口真太郎さん