株式会社東レリサーチセンター(所在地:東京都中央区日本橋本町一丁目7番2号、社長:真壁芳樹、以下「TRC」)は、京都大学 化学研究所の若宮淳志教授との連携により、次世代太陽電池として注目されるペロブスカイト太陽電池※1の構成成分を深さ方向に高精度に解析できる新技術を開発し、世界で初めて受託分析サービスとして提供を開始しました。

本技術は、試料冷却下でGCIB-TOF-SIMS(ガスクラスターイオンビーム照射型の飛行時間型二次イオン質量分析法)※2を適用することで、従来は困難だった分析中の有機成分の揮発やペロブスカイト材料の変性を大幅に抑制し、ペロブスカイト太陽電池本来の層構造を忠実に反映した解析を可能にしました。

これにより、ペロブスカイト太陽電池の研究・技術開発を支援し、材料設計・界面制御・信頼性評価など、各開発フェーズにおける課題の解決に貢献するとともに、再生可能エネルギーの社会実装を加速させることを目指しています。

【背景】

地球温暖化対策として、世界各国でカーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みが進む中、太陽光発電は再生可能エネルギーの中核技術として期待されています。特に、ペロブスカイト太陽電池は、従来のシリコン型に比べて塗工プロセスによる発電層(光吸収層※3や正孔回収層※4など)の製膜が可能であるため、製造が容易であることに加え、軽量・柔軟・低コストといった利点を持ち、さらにフィルム上に製膜可能であることから、フレキシブル次世代太陽電池として注目されています。しかしながら、ペロブスカイト材料は有機成分を含む構造であるため、水分や熱に対する化学的安定性が低く、分解や劣化が生じやすい性質があります。このため、長期的な信頼性の確保が今後の技術開発における重要な課題となっています。特に、層構成や界面の成分分布はデバイス性能や劣化に大きく影響するため、ナノメートルスケール(ナノメートルは10億分の1メートル)での高精度な解析が不可欠です。

GCIB-TOF-SIMSは、表面から深さ方向にわたる元素・分子の分布を高感度・高分解能で測定できるため、ペロブスカイト太陽電池の構造解析に適しています。しかし従来法では、測定時に生じる熱やその他の要因により、有機成分の揮発や材料の変性が起こり、正確な分布把握が困難でした。こうした問題に対しTRCは、ペロブスカイト太陽電池の研究・技術開発において世界的に高い評価を受ける京都大学 化学研究所の若宮淳志教授と連携し、試料を冷却した状態で測定する新たなアプローチを考案し、京都大学における材料設計の知見とTRCが培ってきた高精度分析技術を融合することで、より信頼性の高い評価手法を確立しました。

【技術の特長と成果】

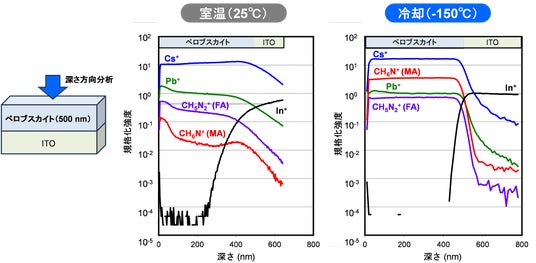

本技術により、測定時に生じる有機成分の揮発やペロブスカイト材料の変性を大幅に抑制し、ペロブスカイト太陽電池の光吸収層や正孔回収層などの本来の成分分布を高精度に捉えることに成功しました(図1)。冷却下での測定(右図)により、ペロブスカイト材料の構成成分であるホルムアミジニウム(FA)やメチルアンモニウム(MA)などの低分子有機成分の揮発が抑えられ、二次イオン強度が安定し、ペロブスカイト層の本来の構造を忠実に反映した深さ分布が取得可能となりました。さらに、深さ方向の分解能も従来の常温測定と比較して大幅に向上し、層構造の界面をより明瞭に捉えることができます。

本技術を用いたペロブスカイト太陽電池の正孔回収材料の解析事例は、若宮教授らとの共同研究成果として、米国化学会誌J. Am. Chem. Soc.に掲載されています。

また、本技術は「0℃以下での処理」に関する特許(特許第7742472号)として権利化されており、TRC独自の分析技術として展開しています。

図1 ペロブスカイト膜 (Cs, FA, MA, Pb, I, Br) / ITO電極のGCIB-TOF-SIMSによる各種イオンの深さ分布。Csはセシウム、Pbは鉛、Iはヨウ素、Brは臭素。

【今後の展望】

本技術を用いることで、ペロブスカイト太陽電池デバイスにおける深さ方向成分分布を高精度に解析できるため、今後の材料開発や製品評価において、より信頼性の高い分析基盤としての活用が期待されます。TRCでは、試料冷却下でのGCIB-TOF-SIMS技術を活用した受託分析サービスを通じて、ペロブスカイト太陽電池の研究・技術開発を支援し、材料設計・界面制御・信頼性評価など、各開発フェーズにおける課題解決に貢献してまいります。特に、界面における成分の偏析や分布の定量的な分析は、デバイスの性能安定化や長寿命化に直結する重要な要素であり、本技術はその解析手法として極めて有効です。

今後もTRCは、ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた技術的課題に対して、分析技術の高度化と応用展開を推進し、再生可能エネルギーの普及とカーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。

【用語解説】

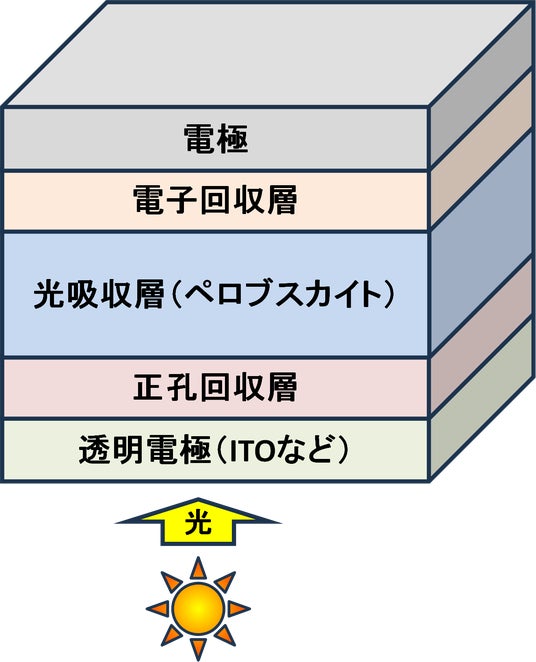

※1 ペロブスカイト太陽電池ペロブスカイト構造(ABX3型)を持つ有機・無機ハイブリッド材料を光吸収層に用いた太陽電池(図2)。主な成分は鉛(Pb)、ヨウ素(I)、臭素(Br)、セシウム(Cs)、ホルムアミジニウム(FA)、メチルアンモニウム(MA)など。高い光吸収効率と電荷移動特性を持ち、軽量・柔軟・低コストといった特長から、次世代太陽電池として注目されている。

図2 ペロブスカイト太陽電池(逆型)の積層構造

※2 ガスクラスターイオンビームを用いた飛行時間型二次イオン質量分析法(GCIB-TOF-SIMS)

TOF-SIMS(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry:飛行時間型二次イオン質量分析)は、材料表面の化学組成を高感度・高分解能で分析する手法。試料表面に一次イオンを照射し、その衝撃によって表面から放出された二次イオンを質量分析することで、表面の化学組成を解析することができる。GCIB-TOF-SIMS(Gas Cluster Ion Beam - Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry)はガスクラスターイオンビームを用いて試料表面をエッチングし、その直後にTOF-SIMS測定を行う手法。エッチングと測定を交互に行うことで、表面から深さ方向にわたる成分分布を高感度・高分解能で解析できる。

※3 光吸収層

太陽光を吸収して電荷を生成する層。ペロブスカイト材料が用いられ、光吸収と電荷分離の中心的役割を担う。

※4 正孔回収層

光吸収層で生成された正孔(ホール)を効率的に回収し電極へ輸送する役割を担う層。デバイスの電気的性能や安定性に大きく影響する。

【掲載論文】

掲載誌:Journal of the American Chemical Society (J. Am. Chem. Soc.)論文題目:Molecular Design of Hole-Collecting Materials for Co-Deposition Processed Perovskite Solar Cells: A Tripodal Triazatruxene Derivative with Carboxylic Acid Groups

著者:Minh Anh Truong, Tsukasa Funasaki, Yuta Adachi, Shota Hira, Tiancheng Tan, Aruto Akatsuka, Takumi Yamada, Yasuko Iwasaki, Yuko Matsushige, Ryuji Kaneko, Chizuru Asahara, Tomoya Nakamura, Richard Murdey, Hiroyuki Yoshida, Yoshihiko Kanemitsu, and Atsushi Wakamiya

URL: https://doi.org/10.1021/jacs.4c15857