学生を対象とした避難所体験プログラム「びわふぇす『もしも』の時に備えよう」が8月21日・22日、滋賀医科大学(大津市月輪町)で開催された。主催は学生任意団体「びわふぇす」。

南海トラフ巨大地震が発生し、大津市で震度6強を観測したという想定で、県内外の大学生、高校生約40人が避難所生活を体験した。起震車で地震を体験した後、運営役と避難者役に分かれ、運営役は大学内の武道場に避難所を立ち上げた。

運営役が段ボールベッドを組み立て、「女性専用スペースの確保」など避難所内のレイアウトを相談していると、「親子連れ」「妊婦」「認知症の高齢者」などそれぞれの役割を振り分けられた避難者役の学生が次々に訪れ、「喫煙所はあるか」など運営役に話しかけた。段ボールベッドを組み立てながら「大変な時にこそ笑って」と声をかける学生や、認知症の高齢者役の女性の話を聞き続ける学生など、それぞれの立場でできることを実践していた。

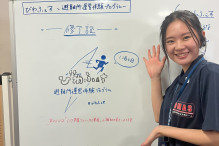

イベントを企画した同大学医学部5年の大坪琉奈さんは「災害医療に興味があり、将来はDMAT(災害派遣医療チーム)で活動したいと思っているが、学生の今、災害が起こったら何ができるかと考えたら実感が湧かず、イメージを膨らませたいと企画した」と話す。

大坪さんの呼びかけに、同大学の学生だけでなく、県外の医学部生や看護学生、高校生が参加した。京都市から参加した薬学部の学生の山下陽生さんは「救急医療に興味がある。参加してみて、停電したら冷蔵庫の薬剤をクーラーボックスに移動させないといけないことや、避難所で市販薬を適切に使ってもらうことが必要なことに気付いた」と話した。

参加者は段ボールベッドで宿泊し、防災食を食べ、炊き出しを行い、携帯トイレを使うなど避難所生活を体験した。阪神・淡路大震災時に淡路島で勤務していた医師による災害医療についての講義や、精神保健福祉センターの医師による災害時のメンタルヘルスについての講義も行った。

大坪さんは「『今、災害が起こった時自分にできることは何か』という問いかけをして、どれだけ自分事として捉えられるかを意識した。リアルな体験をすることが、それぞれの『もしも』の時の一助になれば」と話す。