滋賀県独自のSDGs「マザーレイクゴールズ(MLGs)」の評価報告書が8月27日、びわ湖ホール(大津市打出浜)で公表された。

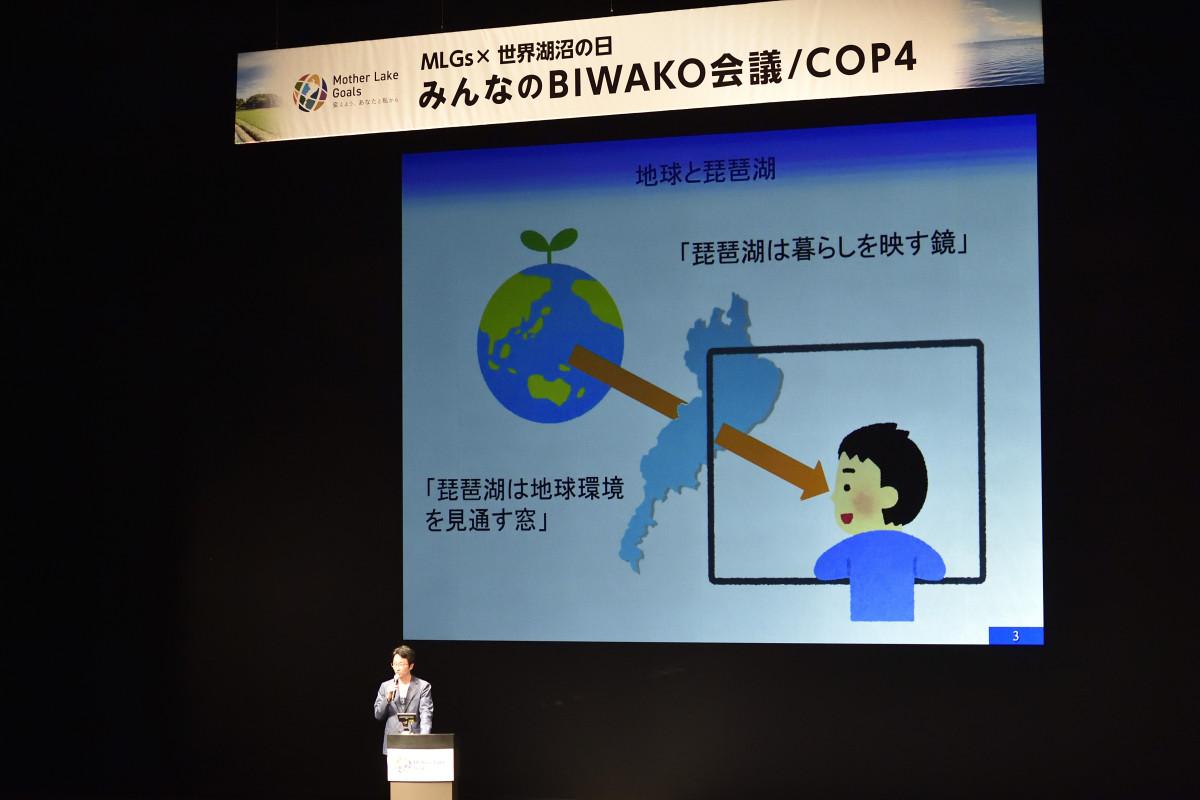

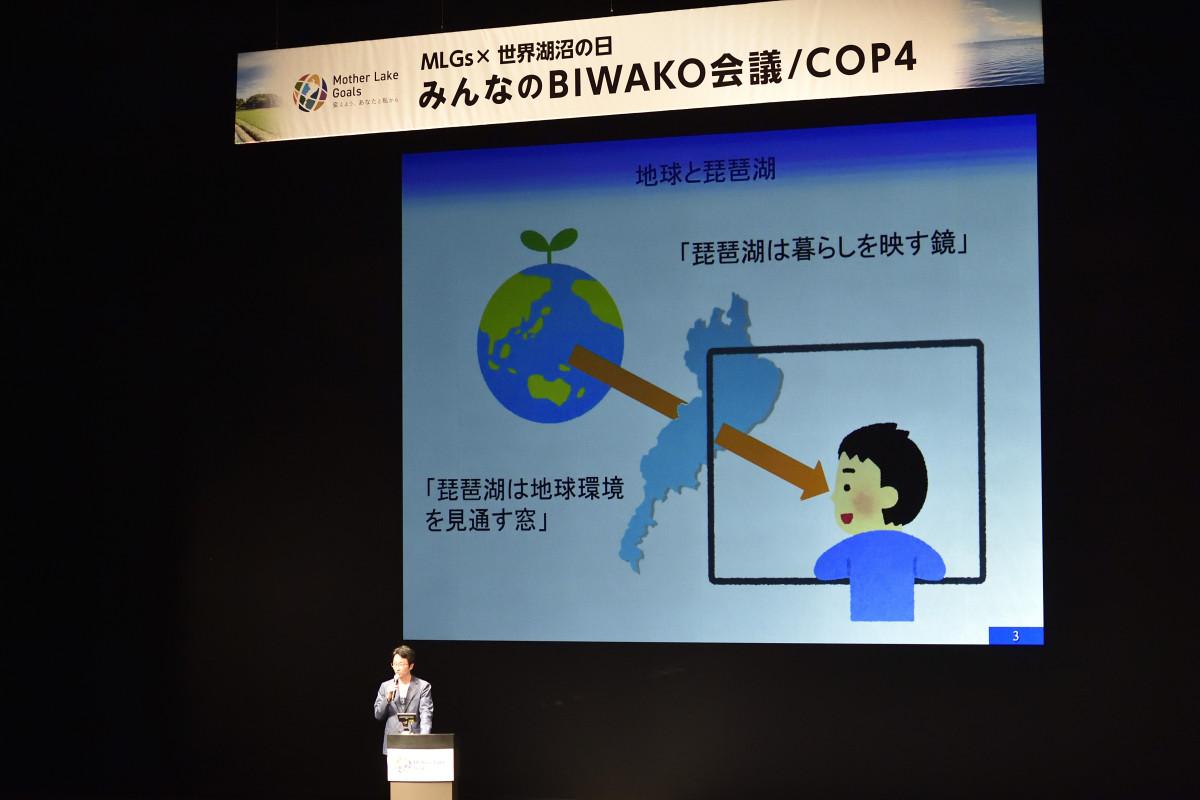

MLGsは、2030年の持続可能社会の実現に向け滋賀県が2021年7月1日、琵琶湖を切り口とした13のゴールを設けて策定。毎年、MLGs評価報告書「シン・びわ湖なう」を発行し、状態と傾向を公表している。今年の公表は同日、「世界湖沼の日」に合わせて開催した「みんなのBIWAKO会議」で行った。

当日は、「清らかさを感じる水に」「多様な生き物を守ろう」「気候変動や自然災害に強い暮らしに」など13ゴールについて、それぞれの学術委員が状態と傾向を評価。状態の評価は「良い」は1つ、「悪くはない」は8つ、「悪い」は4つ。傾向については「改善している」、「変わらない」、「悪化している」共に4つで「評価できない」が1つという結果になった。

ゴール2「豊かな魚介類を取り戻そう」について、国立環境研究所琵琶湖分室の馬渕浩司さんは「状態は悪い、傾向は悪化している」と評価。ホンモロコなどに増加の兆しが見られるものの、アユが著しく減少するなど琵琶湖漁業全体の漁獲量は大きく減少した。想定資源量も著しく減少している。馬渕さんは「アユの資産量の増加には、産卵場の保全・再生、産卵期のかく乱抑制などが必要。琵琶湖で育つコアユだけでなく、河川中流にさかのぼって大きく育つオオアユを増やすことで次の年の資源回復が期待できる」と話す。

ゴール6「森川里湖海のつながりを健全に」とゴール7「びわ湖のためにも温室効果ガスの排出を減らそう」についての評価報告では、温室効果ガスの排出を減らすために再生可能エネルギーを増やす必要性に触れながらも、河畔林や森に太陽光パネルが設置されることで土砂災害が発生し、河川が濁り、生態系に影響を与えると問題提起した。

滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さんは「一つ一つのゴールに対してアクションを起こすだけではなく、ゴール間のつながりを踏まえた上で、アクションしていくことが大事」と話す。