メタバースや生成AIを活用した「デジタル保健室」の体験会が6月4日、立命館守山中学・高校(守山市三宅町)で開催された。

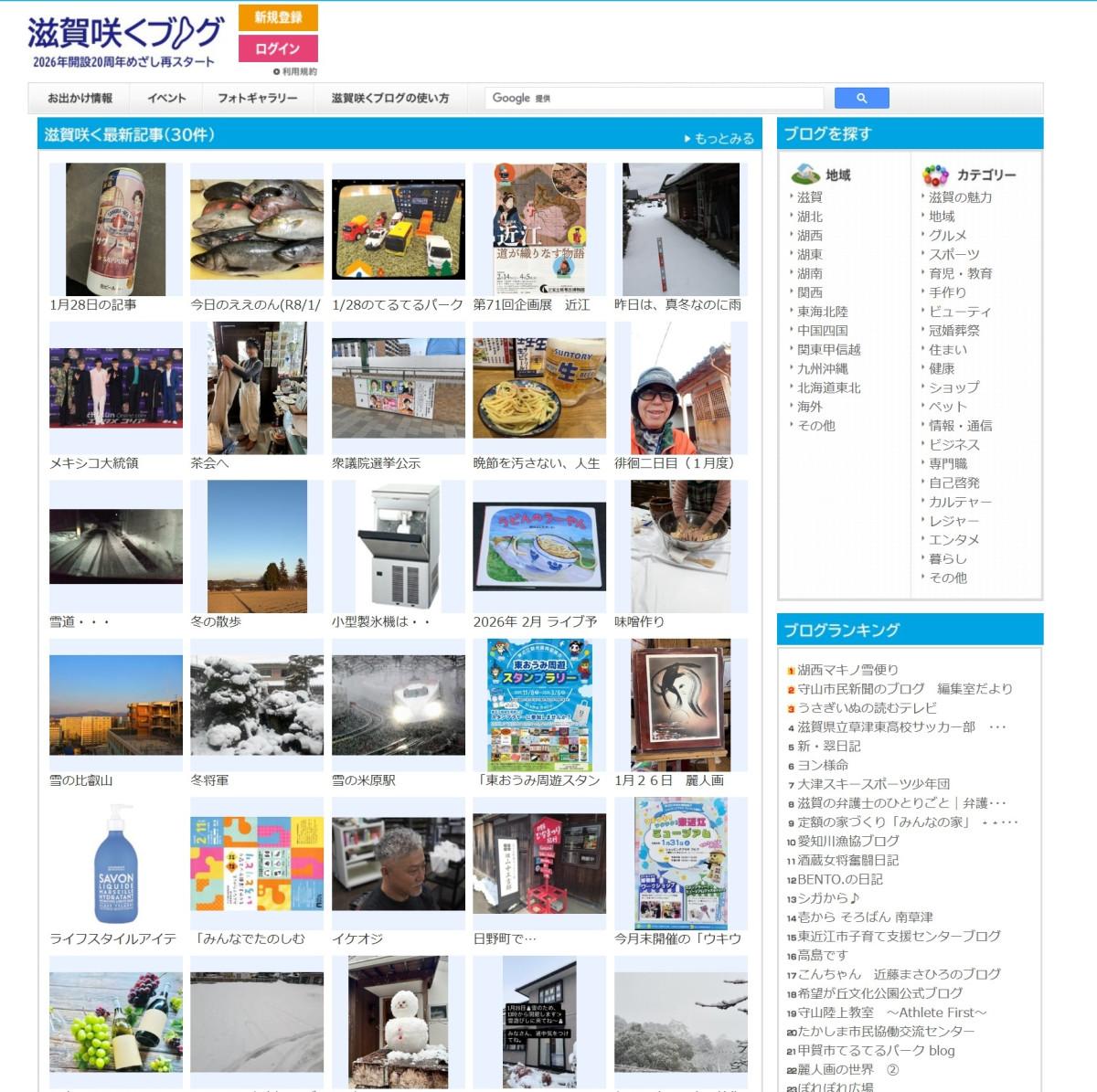

実際の保健室とサポートルーム「オルバ」を仮想空間に再現。生徒がアバターを使い保健室やサポートルームの個室などに入り、アバターを通して会話やチャット、拍手などのリアクションを送り合うことができる。1月に運用を始め、改良を重ねて、生成AIを導入。仮想空間で相談や雑談などができるようにした。

他校の高校の教員や養護教諭、大学教授、守山市議会議員、小学生など25人が体験会に参加。4班に分かれ、実際の保健室とサポートルームの見学と、デジタル保健室の体験をした。仮想空間は、実際の保健室と構造だけでなく、壁の飾りやソファの色なども同じで、棚の上のぬいぐるみまで再現した。参加した小学生はタブレットを操作して保健室の中を探索し、アバターにジャンプやダンスなどの動作をさせた。「勉強が得意になるにはどうしたらいいか」と質問すると、生成AIを搭載した画面上のキャラクターが「小さな目標を設定して毎日勉強する習慣をつけるといい」などと答えた。

新型コロナウイルスの影響で保健室に来室する生徒が増え、健康上の理由だけでなく、相談や一人になりたいという生徒に対応するには部屋数もスタッフも足りなくなったことがサポートルームの設置とデジタル保健室開発のきっかけとなった。同校養護教諭の山村和恵さんは「保健室だけしか選択肢がないことが課題だと感じた。学校にできることはまだあるのではないかと思い、場所と人をもう一度見直すことにした」と振り返る。

サポートルームは「理由がなくても居ていい場所」として、「居る場」の関西弁の「おる場」と、「代わりとなる物」を意味する「オルタナティブ」から「オルバ」と名付けた。オルバにはサポーターの「オルひと」が常駐し、来室した生徒と雑談やボードゲームなどをして過ごす。個室で過ごすこともできる。スチューデントサポーターの大月隆生さんは「『居場所』という言葉だけが独り歩きしているが、場所があるだけでは居場所にはならない。生徒の心理的な安全性が確保され、コーディネートする人がいて初めて居場所になる」と話す。「友達が多くないといけない、1軍でないといけないと完璧主義になり、自分でルールを決めて踏み外した自分を責めている生徒もいる。そうじゃない生き方が学校の外にも広がっていると知ってもらいたい。大人も絶対ではなく、いろいろな価値観があることを知り、正解はないと示せたら」と話す。

山村さんは「体験会では、技術者や利用する生徒、学校関係者などいろいろな人が集まったことに意味がある。メタバースの活用やデジタル保健室の運用は、これから生徒と一緒に考えていく。ほかに人がいて生理用品を借りたいと言いづらい時でもAIで対応すると周りに気付かれずに借りることができる。発表が嫌で授業に参加したくない生徒もアバターなら発表できるという場合もある。場面かん黙(特定の場面や場所で話すことができなくなる症状)などでコミュニケーションが苦手な生徒も仮想空間ならリアクションしてくれる。『相談して』というのではなく、自然に足が向く場所をつくれれば」と意気込む。